您当前的位置:吉林省吉林中西医结合医院 >>

健康教育

联系方式

地址:吉林省吉林市船营区长春路9号

邮编:132012

电话:0432-65010533

0432-65010567

0432-65010666

信箱:jlzxyjhyyyzxx@163.com

邮编:132012

电话:0432-65010533

0432-65010567

0432-65010666

信箱:jlzxyjhyyyzxx@163.com

血管内介入技术宣传(神经外科:邱海东)

阅读:172 发布时间:2015-11-25 10:35:12

脑血管病是我国中老年人群的常见病、多发病,近年来呈上升和低龄化趋势,是造成病人死亡的第一大杀手。脑血管病的高发病率、高死亡率和高致残率不仅严重危害人民的健康和生活质量,同时也给国家及患者家庭带来沉重的医疗、经济和社会负担。近年来,随着神经影像学、导管技术和材料、计算机等科学的迅速发展,血管内介入技术在治疗脑血管病方面日臻成熟,以其微创、安全、有效等特点受到医生与患者的肯定,目前已成为脑血管病最重要的治疗方法之一。经导管数字减影脑血管造影检查,针对脑动脉瘤的弹簧圈填塞,脑动静脉畸形的栓塞,脑血管狭窄的血管成形和支架植入术,急性脑血栓的超早期动脉选择性溶栓,颅内静脉血栓的溶栓,脑动脉内膜夹层的修复及恶性胶质瘤的动脉内化疗等均可进行有效的治疗。近10多年来,由于对脑血管解剖的进一步研究,电子计算机技术、影像技术、血管造影技术、导管、栓塞材料和非离子造影剂的不断发展,其研究范畴日渐拓宽,研究方法日新月异,治疗效果日臻完善。

血管栓塞术主要应用于出血性脑血管病的介入治疗,最初主要应用于颅内动脉瘤的栓塞治疗,其后经过长期的临床实践和探索,适用范围日渐扩大。如对颅内动静脉畸形的栓塞、硬脑膜动静脉瘘栓塞、Galen静脉动脉瘤样畸形的栓塞、颈内动脉海绵窦瘘的栓塞、头颈部高血运肿瘤的栓塞以及顽固性鼻出血的栓塞治疗等。临床实践证明血管栓塞术使以往许多认为难治或不治之症变得容易和可治,特别是近年来一些全新的介入材料的不断问世,如颅内覆膜支架、血管重建技术更使得这项技术的安全性更高、并发症更少,逐步替代了传统的开颅手术治疗技术。

针对颈动脉和椎基底动脉狭窄等缺血性脑血管病的防治,20世纪80年代初兴起的血管球囊扩张成形术(PTA)和90年代后期应用于临床的血管内支架植入成形术(SP)已经成为治疗颈动脉狭窄及椎基底动脉狭窄十分重要的手段,且以其创伤小、安全性高、适应症广、并发症少等优越性在缺血性脑血管病的治疗中显示出勃勃生机。SP与药物、CEA和PTA相比,疗效极佳,且术后残余狭窄少,并可防止血管弹性回缩、血管痉挛的发生和动脉夹层形成。

我院神经外科在以邱海东主任医师为核心逐步形成了完善的脑血管疾病的诊断及治疗团队,通过加强自身技术的提高及加大内通、外联的力度,先后开展了颅内支架辅助、弹簧圈栓塞及双导管技术治疗多种脑血管疾病,取得了极佳的疗效,处于省内领先水平。

血管栓塞术主要应用于出血性脑血管病的介入治疗,最初主要应用于颅内动脉瘤的栓塞治疗,其后经过长期的临床实践和探索,适用范围日渐扩大。如对颅内动静脉畸形的栓塞、硬脑膜动静脉瘘栓塞、Galen静脉动脉瘤样畸形的栓塞、颈内动脉海绵窦瘘的栓塞、头颈部高血运肿瘤的栓塞以及顽固性鼻出血的栓塞治疗等。临床实践证明血管栓塞术使以往许多认为难治或不治之症变得容易和可治,特别是近年来一些全新的介入材料的不断问世,如颅内覆膜支架、血管重建技术更使得这项技术的安全性更高、并发症更少,逐步替代了传统的开颅手术治疗技术。

针对颈动脉和椎基底动脉狭窄等缺血性脑血管病的防治,20世纪80年代初兴起的血管球囊扩张成形术(PTA)和90年代后期应用于临床的血管内支架植入成形术(SP)已经成为治疗颈动脉狭窄及椎基底动脉狭窄十分重要的手段,且以其创伤小、安全性高、适应症广、并发症少等优越性在缺血性脑血管病的治疗中显示出勃勃生机。SP与药物、CEA和PTA相比,疗效极佳,且术后残余狭窄少,并可防止血管弹性回缩、血管痉挛的发生和动脉夹层形成。

我院神经外科在以邱海东主任医师为核心逐步形成了完善的脑血管疾病的诊断及治疗团队,通过加强自身技术的提高及加大内通、外联的力度,先后开展了颅内支架辅助、弹簧圈栓塞及双导管技术治疗多种脑血管疾病,取得了极佳的疗效,处于省内领先水平。

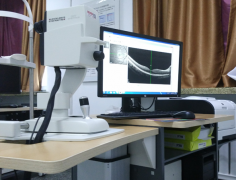

仪

器

设

备

器

设

备